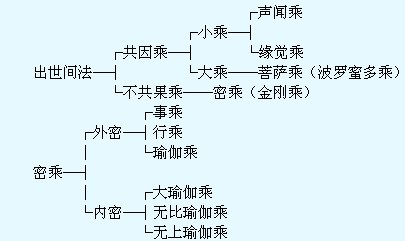

共因乘分三,即声闻乘、缘觉乘及菩萨乘。前二为小乘,后者为大乘。

密乘亦修菩萨行,这将菩萨乘专指大乘的显宗,只是为了立名的方便。因此,大乘显宗亦名“波罗蜜多乘”,密宗亦名“金刚乘”,此即大乘显密二宗的建立差别。

不共果乘分外密三乘与内密三乘。外乘是事密(又名作密Kriyatantra)、行密(Ubhayatantra)及瑜伽密(Yogatantra)。内密则为大瑜伽(Ma-hayoga)、无比瑜伽(Anuyoga)及无上瑜伽(Atiyoga)。

如是显三乘、密六乘,即成为九乘次第。

(见附件图1)

这里须要解释一下显密所别的名义。称为“共”,是指其理论而言,显乘与密乘都以同一理论作为根据,是故便称为共。如密乘行人亦须了知声闻乘所修的四谛、缘觉乘所修的十二因缘、菩萨乘所修的六波罗蜜多等。称为“不共”,是指修持的方法而言,密乘有自己独特的方法,跟小乘及大乘显宗有所不同,是故便称为不共。

至于将小乘及大乘显宗称为“因乘”,那是依照西藏密宗的观点,他们所修,唯为成佛之因;而密宗则称为“果乘”,因为恢密法修持,可得成佛之果。

将上述两项定义融会,因此,便有“共因乘”与“不共果乘”的判别。

显宗的人,对共不共的分判容易接受,但对因乘果乘的判别则多持反对,往往指密乘“即身成佛”为虚诞,甚至谤曰:成的不知是甚么佛。这类诤论,须要略加解释。

密乘分判九乘次第,表面看起来似乎是将自宗高判,低判余宗,实质上态度却非常持平。以大乘显宗言,他们所修的是菩萨行,故判之为菩萨乘,可谓并非低判。修菩萨行只是成佛之因,盖必须经历菩萨的十地,然后始能进而得佛果,判为因乘,道理就在这。

至于密乘自许所修为成佛之果,亦不是说任修外内密六乘皆可即身成佛,所指仅无上瑜伽乘而言,其余五部,因为是无上瑜伽乘的阶梯,因此便亦摄在果乘之内。

然而说修无上瑜伽乘可得佛果,实际上亦是笼统的说法,此中仍有次第。

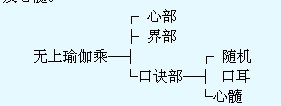

无上瑜伽乘分为三部。即心部(Sems-sde)、界部(Klong-sde)及口诀部(Man-ngag-sde)。或称外部、内部、密部。其中口诀部复分三部,即随机、口耳及心髓。

(见附件2)

这里说口诀部复分三部,所据为敦珠宁波车(DudjomRinpochf)的说法(亦有将之分为四部,即外、内、密、心髓部,或称为阿谛、遮谛、仰谛、宁谛等)。本论论主龙青巴尊者一系的修习,即属于心髓部。

西藏密宗仅许心髓部的修持可即身成佛,并未说凡修无上瑜伽乘可即身成佛。关于各部的义理,详见后说,知道了这些义理之后,便当不以判心髓部为佛果乃属高判。

然而由此亦可知,并不是一学密乘即可成佛。如今传播密法的人,每每过份强调“即身成佛”,对道次第则末同时强调,这便失去西藏密宗的主要精神。